左侧图片选自林风眠画作《芦雁》

右侧书法由中国科学院院士、永利总站62111原校长周其凤题写

“闻雁”两字选自唐代诗人韦应物创作的五绝《闻雁》

道法自然 布道金砖

江雷

收到校长情真意切的邀请函,记忆已经飞回那熟悉的校园,我欣然应约,共书《闻雁集》。吉大于我,是生地、是乐园、是母校。这里有父母、有恩师、有同学、有故事。诚如校长所述,我学术道路上的成绩,离不开对“道法自然”科学研究的挚爱和对学科交叉的执念。值此研究生院建院四十周年之际,我想留下我的成长故事,与“后辈”们共勉。成功人生的旅程往往是这样的:“不要总想着第一步就踏上人生的金砖,只管大胆地跨出。当你终于踏上属于你的那块金砖的时候,回首一看,原来步步都是金砖!”我愿用这“一路金砖”与你们分享,如果能够给你们的工作和生活以启发,那将是作为“前辈”的最大欣慰。

我和吉大化学的渊源是与生俱来的!我的父母都是上世纪50年代吉大培养并首批留校的青年教师,父亲是无机化学专业,后与徐如人先生搭班子,成为化学系的首任书记和主任。母亲是生物化学专业,后跟随唐敖庆先生创办《高等学校化学学报》,任编辑部主任。显然,生物无机学科交叉的伏笔在我基因里已然编程了。儿时的我就经常在理化楼中玩耍,门厅中的六根大柱子曾是我们捉迷藏的好地方。至今记忆中仍有那里空气中淡淡的盐酸“香气”。

小学就读于解放大路小学,三年级班主任是父母化学系同学的夫人李瑞华老师,她把我领进了故事团。高光时刻是,在白山小学的礼堂给全长春市的小学校长讲孔子周游列国四处碰壁的故事,做到控场从“鸦雀无声”到“哄堂大笑”。这练就了我现在可以讲4个半小时让听众无“尿点”的童子功。表达能力很重要,往往能决定生存能力。“能讲的永远指挥能干的!”这是放之四海而皆准的“真理”。

76年开始,春节系里老师要互相走动拜年,我跟随父母走遍了吉大化学系老先生们的家,他们都叫我“小雷子”。那时绝大多数老师都住在筒子楼里,每家一间学生宿舍,厨房在走廊。印象最深的是去唐先生家,那可是带有大院子的别墅,我还吃到了人生中第一块巧克力。出门后,我问母亲:“为什么唐先生能住得和‘资本家’一样?” 母亲神秘地告诉我,“因为唐先生是第一批学部委员,大科学家!你好好努力,要是能当上学部委员,你也能住大房子。”我睁大眼睛瞪着母亲,看到了她充满希望的眼神。看来雷军说得对,“梦还是要有的,万一实现了呢!”

苏格拉底说:“教育不是灌输,而是点燃火焰!一万次灌输也不如一次点燃!”沉睡在我灵魂中不服输的自信心就是被东北师大附中启蒙式的教育环境唤醒的。初一期末,刚跑出教室就被班主任穆怀荣老师叫住。代数倒数第二,心想要挨批了!没想到穆老师只是叮嘱我:“下学期要开物理课了,我想让你当物理课代表,好好努力!”受宠若惊!暑假就找来了《数理化自学丛书》,把物理和平面几何自学了一遍,随后几乎“统治”了这两门课程的课堂提问环节。我大学选择物理专业,也是当了课代表的缘故。我一直认为穆老师最喜欢我。直到毕业30年同学聚会,回顾往事,每位同学都表白自己才是穆老师“最”喜欢的学生。我才明白,原来“吾师满眼皆贤才”啊!这应该是做老师的最高境界了。贾明老师是我的化学老师,她点燃了我积极争取机会的热情!初三课堂上,我太专注于举手抢答了,起立后大脑空白,答案全忘了。全班哄堂大笑,贾老师拍着桌子说:“你们起什么哄!我认为江雷同学以后会大有出息,因为他总是会积极争取机会!”贾明老师一生育人无数,教出了三位院士(另两位是霍裕平和邹广田先生)和一位省委书记(原湖北省省委书记贾志杰),她所教诲的“积极争取机会”,我一直贯彻执行至今。两位恩师对我潜能的激发都是由能量最低的“基态”到最高“激发态”的跃迁,自然会发射出最高能量的“光子”。附中的同学大多数都“很聪明”,掌握已有知识的能力强,擅长考试。而我是“悟性好”,乐于质疑提问,善于探索未知的那种。我曾问物理老师:“长方形的磁铁磁极在两端,球形的磁极怎么确定呢?比如地球?”老师也没有答案,只好回答:“这个是你上大学要研究的问题了!”那个时代的中学教室里,前面挂的是毛主席像,两侧则是牛顿、爱因斯坦、居里夫人,成为科学家曾是许多同学的梦想。为了实现这个梦想,我也曾用借来的校徽,“混迹”在吉大阶梯教室中,备战高考,我应该算吉大化学系的“老人儿”!

图1 上图:东北师大附中穆怀荣老师(右二);下图:贾明老师(右一),都是当初教我们时的样子。

在吉大物理系学习的四年为我未来的学科交叉之路夯实了数理功底。我很擅长用物理图像来理解基本概念,但不精于考试。大四时,父亲和我讲,“物理学太完美了,化学还有机会,来学化学吧!徐如人老师也同意我的意见。”我欣然接受,师从李铁津老师攻读硕士。李老师虽是化学系教授,实际上是光学专业出身,早年追随蔡镏生先生在化学系开展凝聚态光化学与光物理的研究。因为自身的交叉背景,李老师率先提议化学系在固体物理跨学科招生。在上世纪80年代初的吉大,就已经开始了交叉学科人才培养的实践,不得不佩服吉大化学的对学科交叉的包容!

我们固体物理专业的本科毕业论文是在长春应用化学研究所的稀土发光研究室完成的,指导我的李有谟研究员曾利用离子交换法分离出15个高纯稀土元素,被誉为我国单一稀土元素全分离第一人。李老师每天总是第一个到实验室,做实验、看文献,不求名、不求利,以“厚德载物”的工匠精神感染着后辈学者,李言荣院士就是他学生中的优秀代表。“李老师的实验工作量几乎无人可比,一年可以开展两千多个条件实验[1]”。总结李老师的方法论就是“盲人摸全象”,即用最高密度的自变量和因变量设计的正交实验,来寻找最佳条件、配方及性能的拐点,以不变应万变!我的论文题目是《多铝酸锶发光材料的合成及发光机理》,实验目的就是剖析日本专利,找到彩色电视绿色荧光粉的制备工艺及配方参数,实现彩电荧光粉的国产化。这是我第一次接触无机化学合成。我每天的任务就是在还原气氛中,选定温度下,制备一组不同稀土离子掺杂量的十个样品(3个平行样品),十个温度变量,两种稀土离子及不同比例复合,共计600多个样品!每组样品在紫外灯下选出最亮的做荧光光谱,最终完成一个三维正交曲线。李老师每天只是默默地做实验,我们之间除了早来晚归的问候外,几乎没有交流。这搞得我很郁闷,感到化学研究很无聊,就去找同室的张洪杰老师诉苦。张老师和他的研究生开导我:“本科生学会固体合成,你就偷着乐吧。”(后来,当我读研究生开题设计实验方案时,才理解到跟李老师的学习过程,实际上就是练武之人的“蹲马步”。其实本科论文就应该让学生练习“蹲马步”!)张老师指导我学会荧光光谱仪的操作,领我去图书馆查文献解谱,如何分析讨论实验结果。论文中,我用固体物理的能带理论对掺杂能级与光谱的匹配问题进行了模拟。毕业论文答辩与所里的研究生一同进行。答辩结束后,张老师还称赞:“你一个本科生水平比我们硕士生还要高呢。”这“复燃”了我的科研自信心,原来我搞科研也是“高手”!

图2 左图:李有谟老师和张洪杰老师在法国的合影(张老师好年轻!);右图:和李铁津老师的合影(98年,师徒刚刚完成“973请书)。

进入研究生学习阶段,才知道李铁津老师的课题组是中国最早合成纳米材料(那时叫超细粉)和开展分子组装膜的实验室。我科研素质方面的成长依仗于李老师的“棋仙”般的指导,他从不训斥学生,能和任何水平的学生都“对弈”得酣畅淋漓。他不仅是前沿科学家,更是一位虚怀若谷、循循善诱的教育家。其中,我同学彭笑刚的开题过程尤为经典。李老师问笑刚:“江雷他们都开题了,你怎么还不着急呢?”笑刚回答:“我想推翻热力学第三定律!”李老师问他:“你打算怎么推翻?”“只需要几个培养皿和一台显微镜!”于是,每天下午五点李老师准时和他单独讨论半小时。三个月后,笑刚承认“推翻”失败,但通过这个过程他对热力学有了更深刻的理解。笑刚的主要学术贡献就是通过精确控制温度来实现大批量合成单分散的纳米粒子,这和他那三个月的修炼是分不开的!笑刚在博士期间就有挑战“绝对”权威的勇气,从某种程度上也“感染”了我。

李老师会组织每周一次的组会,创造了别出心裁的学术环境。他倡导“哥本哈根精神”,追求学术民主和科学批判。在讨论中,无论学生还是老师,只要提出有效建议,就可以做论文的共同作者。鼓励学生反驳老师和学长的观点,讨论往往非常激烈。这不仅在吉大是绝无仅有,在当时的中国都实属少见。组会是对外开放的,谁都可去听,都可以发言,张希就是来“蹭”会的常客。组会还经常邀请分子生物学、非线性光学、半导体物理、微电子传感等方向的老师进行学术分享,这对学生形成交叉科学创新思维起到了重要作用。正因如此,李老师带出了很多优秀的弟子,包括迟力峰、刘益春和我3位院士、彭笑刚(美国教授)、曹云伟(美国教授)、汪大洋(澳洲教授)、韩明勇(新加坡教授)4位国家高层次人才,邹炳锁、杨文胜、靳建3位杰青。这些人才培养业绩,可以与任何同年龄段的老院士PK了。

刚上研一时,我有幸旁听了唐敖庆先生的课。唐先生上课不用教案,却能深入浅出,滔滔不绝。母亲告诉我,其实唐先生备课是花了大功夫的!有一次,唐先生在山东大学讲座,母亲亲眼看到他在客厅里边踱步,边复述演讲内容。在唐先生的言传身教下,那时吉大化学的教师,讲课全都不看教案。所有学生对他们认真严谨的教学态度肃然起敬,努力学习蔚然成风。很多学生都立志成为像他们那样的科学家。

研一第二学期刚开始,我偶然在出租车上听到围棋大师陈祖德讲,人生有红绿灯效应,在绿灯时积极地抢行,就可以抢到更多的绿灯。我想起了贾明老师的教诲,第二天我就分别找了刘旺和王德军两位老师,要求开题做实验。凭着组会上了解到的组内科研进展,按照“摸全象”的方法,自行拟定了两套(一套当“备胎”)实验方案,没想到两位老师都认可了我的实验方案。刘旺老师还夸奖我,“从来就没见过研究生可以拿出这样完整的实验方案”。他哪知道,这都是在应化所“蹲马步”练就的功底。当别的同学还为硕士课程奔波忙碌时,我已经完成了两个方向的系统研究,并开始思考博士的研究方向。硕士毕业时已经发表了多篇论文[2],在进入博士阶段后斩获了当时的三十六所高校“挑战杯”特等奖(“挑战杯”大学生课外学术作品大赛的前身),并获得“文部省奖学金”资助赴东京大学联合培养的机会。

图3 上图:李铁津老师课题组在“净月潭”春游的合影,那时的合照还是“自然派”的,不像现在都被摆成一个姿势。李老师(前排左四),姜月顺老师(前排右三,“前线轨道理论”讲得非常精彩),肖良质老师(前排右五,“中国纳米材料合成第一人”),白玉白老师(后排右二,也是物理背景,作为我硕士的副导师也经常指导我的研究工作),王德军老师(前排右一),刘旺老师(后排右四),我(C位,后排左四,当时流行男生留长发);左下图:与刘旺老师(前排居中)和王德军老师(前排右一)的合影,我在右一;右下图:做硕士论文时的我。

91年9月,在东北师大留日预校为期一年的培训期间,近水楼台,我白天学日语,晚上回吉大做实验!大家熟知的郑强教授是我留日预校“慢班”的同学,他是因为四川口音学不好,我是因为忙实验不好好学。92年10月,我们在北京集合,包机飞东京,我的姑父——当时北大的书法协会会长的陈玉龙教授赠我“天道酬勤”四字的“方”,并撰写题跋:“小雷贤侄,东渡前夕写白石老人语勉之”。到东大后,我就把“方”立在书架上,成为我的“座右铭”。因在出国前制备了大量样品,我很快就进入了夜以继日的实验状态,一些同学还嘲笑我说“不要给日本人太卖命”。我却只记得要用最好的年华做最重要的事情,在绿灯下加速,“我是在给自己‘卖命’哩!”。

图4 左图:赴日前一天姑父陈玉龙教授书“天道酬勤”,并撰写题跋:“小雷贤侄,东渡前夕写白石老人语勉之”;右图:和藤岛先生2018年在东京的合影。

在东大,我幸遇联培导师藤岛昭先生。藤岛先生有着极高的学术造诣,与他一起工作的日子让我的科学素养更加精进。除却大科学家的光环,藤岛先生还是一位忠厚长者,他常说“要像对待自己孩子一样对待学生”。90年代初,我国和日本的物质生活上仍有较大差距。藤岛先生深知这些,时常关心留学生的生活起居,还会将用过的电器,甚至自住房屋提供给经济困难的学生。后来得知,藤岛先生在美国的博后导师就是这样关心照顾他的,这也许就是“爱的传递”吧。

当时,很多同学到日本后,都选择放弃联合培养,重新考试进入日本的博士课程,去拿“东洋”博士学位。藤岛先生也问我:“是否也加入东大的博士课程。”我笑着说:“我博士论文都快写完了。”他很意外!说:“那就赶紧回吉大答辩吧,回来做博后!”随即用毛笔书写了同意我提前答辩的“推荐书”。我得以提前一年获得吉大化学系的博士学位,与我同期留日的同学相比,“抢回”了4-5年。我博后期间的研究方向是光诱导分子晶体表面相变,后被藤岛先生推荐到神奈川科学技术研究院领衔“光诱导界面相变调控”项目组。

图5 我是吉大和东大联合培养的博士生,需要藤岛先生的推荐意见。他用毛笔为我书写的提前回吉大参加博士论文答辩的推荐信,我也因此提前一年拿到吉大化学系的博士学位!无需翻译,阅读信中的汉字就能基本了解信的内容。

藤岛先生的研究风格与李老师的迥然不同,是训练“棋王”的节奏,他的指导就是“不指导”!大方向给你,光电界面物理化学,然后开题、研究方案、实验实施、机理讨论、修改论文,全靠自己。从来没有李老师那种“一环扣一环”引人入胜的讨论。每月一次半小时的汇报,他只管评价:“有意思”“没意思”“明白”“不明白”“谁谁做过了”“这个是新的”,直到他说出最高评价“素晴らしい(极好的)!”,你才能松口气。讨论气氛通常都是很紧张的,甚至博后的开题进行了三次,居然有一次,他把我的开题报告团了扔到纸篓里。多数时间,藤岛先生忙着全世界满天飞,访问大学/研究所,到处开会做报告/听报告。出国回来常会带些各国的特产给学生们吃,让学生感觉是他孩子似的。他曾告诉我,当老师的第一要务就是判断学生的结果是不是新发现?是否重要?藤岛研的组会上,主要是几个助理带着学生是问“捣软肋”的问题,他会评价问题的水平,赞扬那些问到要害问题的人,一直呛到报告人无法回答,藤岛先生才发话:“下次,把这个问题解决了。”如果工作量很少,那就要“倒霉了”。当着所有人的面,劈头盖脸一顿训。他这是“杀鸡儆猴”呢,但每次只“磕”一人。我回国后,在会议中常问些“捣软肋”的问题,就是那时养成的习惯,因为问“菜鸟”问题会被藤岛先生“磕”的!

平常,藤岛先生永远绷着严肃的脸(后来我当老师的时候才体会到,那是装给学生看的!),只有喝酒的时候才“可爱”。饮酒是藤岛先生唯一的爱好,他常在下午五点以后的办公室里独饮,威士忌加冰块干喝。没有学生愿意那个时间去找他汇报,因为会被叫上一起喝。我赶上了就会进去陪他喝几杯。做为“奖励”,他会和我分享很多人生真谛,包括他的人生经历和科研经历,这些酒后真言使我回国后的科学与生活中少走了很多弯路。其中对我教育深刻的是日本科学界的“内卷”:在刚开始发现光催化效应的时候,日本电化学届都认为藤岛这个年轻人根本不懂电化学,甚至说出,“从来没有听说电化学还要照光的”,但他却没有在意这些微词,坚持完善研究成果,直到论文在Nature上发表,他们才认可,多年后尊他为“光电化学之父”;还有,日本教授多是怕“教会徒弟,饿死师傅”,会限制自己助手和学生的成长,是“水落石出”的做法。藤岛先生对助手和学生却是“极力扶植,开枝散叶”,是“水涨船高”的理念。这实际上和唐先生的人才培养理念是如出一辙的。时至今日,吉大化学系共培养了16位院士,82名杰青/长江/国家高层次人才,66名四青人才,这正是唐先生所创立的“吉大化学教书育人精神”代代传承的硕果。

每年新年,藤岛先生都会邀请留学生去他家聚餐。97年1月3日,他指着家中墙上挂着的“难得糊涂”拓片,问我是否理解其内涵。我随口回答:“遇事不要太认真,不要太精明?”藤岛先生说:“难得糊涂的意思是,人这一生只做一件事,做好一件事,在这一件事上保持清醒,其他的事情,该糊涂就糊涂好啦!”郑板桥做梦也想不到,二百多年后,一个日本教授会悟到这层涵义!藤岛先生从70年代发现半导体光电解水效应开始,50多年一直坚持在光电化学领域耕耘,真正做到了“得一善,则拳拳服膺,而弗失之矣!”

97年10月,在德国汉堡举办的国际STM研讨会上,我遇到了人生中的伯乐,时任中国科学院副院长的白春礼院士。白院长鼓励我回国工作,致使归国之心开始萌动。那时候极少有人想回国,师兄刘忠范应该是留日学者归国的“领头羊”了(主要原因是赴美签证两次被拒!)。博士后导师井口洋夫先生和藤岛先生合资为师兄购置2000多万日元的仪器都赠送给他(这在当时国内也是首例)。他回到北大之后很受重视,发展得很好,还拿到当时最大的“攀登计划”。紧接着另一位师兄姚建年回到中科院感光所,回国当年就拿到了“杰青”。两位师兄的成功增强了我回国的信心。可是,日本学术界原则上是不允许独立PI延续博后工作的。回去做什么?就成了萦绕心头的困惑。98年3月,准备日本化学年会发言材料时,当我写到“光诱导分子晶体表面重构,是两种高/低能量的相在表面共存的状态。”感叹道,这不就是老子所讲的“阴阳合一”吗?我兴奋地捕捉到这一灵感,归纳出“二元协同纳米界面材料”的构想[3],并在随后的组会上兴奋地讲了一番。结果一屋子人面面相觑,没有一个人提问。最后藤岛先生总结:“完全听不懂”,心想“这可真是藤岛先生的‘难得糊涂’啊!”这更坚定了我回国的决心。

同年夏天,李铁津老师访日促使我的学术思想再次提升,也成就了我俩的学术“隆中对”。李老师来我家借宿,起初只是睡前聊天,谈起了关于二元协同纳米界面材料的想法。李老师听完我的思路,在逐步深入讨论后,确认我发现了一个全新的材料体系。得到李老师(我心中的交叉科学之“王”)的肯定,我兴奋得不得了。干脆师徒二人拿出各自的资料、笔和纸,在桌上一个问题接着一个问题展开地讨论起来。最后,李老师甚至提议将思路延伸到生命体系,生物体的智能化来自于多重弱相互作用下的双稳态,即生命体系就是多重弱相互体系中远离平衡态的协同问题。例如,血红蛋白的功能是源于它存在吸附氧气/二氧化碳两个亚稳态(二元)。两个物理出身的化学学者,探讨一个生命科学的终极问题,不知不觉中,就聊到了清晨5点。这次讨论的总结发表在00年的《Pure and Applied Chemistry》[4]。时至今日,我们当年“隆中对”中所讨论的体系尚未被完全解决。近些年,我研究的生命体宏观量子态问题[5]也是当年与李老师讨论的延续。

李老师回国没多久,就打来电话,“国家启动了973计划,你那个二元协同纳米界面材料的想法,可以去试一试!”我当即打电话给物理所沈电洪老师,托他联系到负责973项目的科技部基础研究司邵立勤副司长,争取到两天后20分钟的汇报机会。日本当时没有汉字打字软件,一直到临行前的清晨6多点钟,才用日文繁体汉字制作了30多张胶片。洗了把脸,直奔成田机场,下午两点准时赶到科技部。邵司长是留法物理学博士,我们全程无障碍交流,讨论得非常深入酣畅,将原本20分钟的汇报,拖堂到了两个多小时。邵司长微笑着说:“所有准备申报的973项目中,只有你这个是原创的!”随后,邵司长拿出一份申请模板,让我参考,准备申报973。我说:“我还没有回国,没有依托单位。”他说:“没关系,就以个人的身份申报吧!”。最终,在99年底,我们和另外两个纳米材料项目合并,由解思深先生、张立德先生为首席科学家,我作为首席助理,拿下了我国纳米科学领域的第一个973项目(这个项目培养出十几名院士),开启了我归国后的纳米科学生涯,这是后话。

98年10月,我回国到物理所参加纳米科技战略研讨会,本想约时间拜访白院长。没想到,白院长亲顾“茅庐”,到招待所房间看我。向白院长介绍了回国的研究计划后,他鼓励我回来既要做基础,又要搞应用,还可以开公司。那一刻我就决心回国了!原本李老师希望我回吉大。我咨询了先期回国的刘忠范师兄,他建议去北京化学所,并告诉我,朱道本先生正在东京千叶的日本国立物质材料研究所访问。我主动联系了朱先生,带着之前给邵司长汇报用的胶片,见到了朱先生和李玉良老师,汇报后他们建议我申请中国科学院“百人计划”。

98年11月底,神奈川的项目结束了,藤岛先生得知我想回国,非常高兴地说:“回国是正确选择!现在中国的情况和日本当年一样,我们留美回来的人都很成功,没回来的都已经默默无‘闻’了。我把你常用的那两台AFM/STM都送给你!努力超过你师兄!”我先是窃喜,心想这是在效仿井口先生啊!而后又犯了难,这么大的仪器我怎么运回国啊!于是,我就去找到好朋友精工株式会社的高森销售员,问他:“考不考虑到中国去卖精工AFM?”他约我一起去向公司国际部部长酒卷先生汇报。我从杂志上复印了中关村标有大学和研究所位置的地图,和酒卷部长说:“精工的仪器比美国的要好操作,中关村是中国科研的中心,是否考虑来这里卖仪器?”酒卷部长眼睛都亮了,说:“太好了,加上藤岛先生那两台,我再给你加一台最新型的,还有6-7台其他的测试仪器,放在你那展示一年,一起给你运到北京!”我找了一个吉大物理系的学弟在国内代理精工的仪器,前后卖出200多台。后来,高森居然从最底层的销售员,晋升为国际部部长了,上任第一个星期就来北京找我,挑了最好的饭店请客。

在日本工作生活了近7年后,我于98年底通过了“百人计划”评审。正式归国时间定于99年3月25日。24日是我34岁生日,中午藤岛先生单独为我饯行。分别前,师徒二人互敬干了一杯。先生非常郑重地对我说:“回去后一定要开展新的方向,要在课题组形成积极向上的学术风气。如果需要我,打个电话,我就飞过去帮你!”我感动得视线都模糊了(25年后我写到这,居然还会同感再现,应该是超时空的量子纠缠态吧!),深深地鞠了一躬,和先生告别。傍晚在新宿附近,留日同学为我举行“庆生/送别会”,吃完蛋糕,气氛就变成“壮行会”了。每个向我敬酒的表情和语气都好像在送“荆轲”。显然,他们想不到,我是回去“抢购”中国科技腾飞的“原始股”呢!

3月25日回北京,等我赶到中关村“客座公寓”时,已经是晚上10点多了。朱道本先生居然在门口迎接我,还介绍了为我“配备”的助手宋延林研究员。寒暄了几句,告诉我转天中科院所有部门的局长来化学所调研,要我参加,就让我回去休息了。一进房间,母亲的电话就进来了,儿子回来高兴之余,重点“指示”:“刚回来要让各级管理部门领导知道你是谁,能做什么,想做什么重要的突破。还有就是,回来的进展要让学术界尽快了解!”母亲可是中国化学界的“老江湖”了,必须言听计从!“是!明天就执行!”父亲对我归国从事科研工作非常高兴,实际是寄希望我了却他的人生遗憾。他语重心长地嘱咐我:“一定要在学术方面充实自己,‘有实力才有魅力!’做到‘知天命 守本分’。尽量不要做管理的工作,别像我一样,一生忙碌为他人做嫁衣,悔不当初没去读唐先生的研究生,服从组织安排做了行政工作。”这是我们父子之间人生最长的一次对话!当面是讲不出来的!我坚守家父的嘱托至今,为了加固自己的定力,还请郑强同学书写了同款书法作品。

第二天,我的任务就是听汇报,为执行母亲的“指示”,我找到科研处处长秦伟老师,请他在午餐时加个位子,我提前吃了屉小笼包。期间,朱先生把我介绍给各位领导:“刚从日本引进的,研究纳米材料的百人计划研究员,科技部非常重视!”我敬了一圈酒,交换了名片。大家都称赞我好酒量,他们哪知道咱有一屉包子垫底呢!饭后,朱先生带我去他的“秘密”办公室——北门小平房,里面能抽烟。我随手接过朱先生递给我的“中南海”香烟,谁曾想这就是我烟龄的起点。聊到兴奋处,朱先生把所领导都叫了过来,交代:“江雷回国,我们大家要重视啊!”又问我:“江雷,你需要多少经费?”我当时喝了酒:“应该需要5000万左右!”朱先生愣了一下,又稳住心神:“5000万没问题!咱们先从200万(百人计划的经费)开始吧。”随后,朱先生就领我去见基金委主任张存浩先生。到了基金委,张先生安排化学部所有人员听我讲“二元协同纳米界面材料”的研究计划,听众中就有时任无机化学处处长的陈荣老师。在我后来的杰出青年基金评审时,函评成绩是4A/1C,原本是不能“上会”的。但是因为他对我这次汇报的印象深刻,特地找了委主任,为我争取到上会答辩的机会。晚上朱先生在客座公寓为我接风,有高技术局和基础局的领导,还有刚调到北京的陈创天先生。这餐饭的成果是从中科院给陈先生和我每人30万的特别经费。从那天以后,朱先生对我彻底放手。后来我相继拿下了“杰青” “973” “863” “攻关”等项目,确实获得了5000万的资助。

课题组刚起步的时候,生源不足且质量参差不齐,大多数学生都是“三流四流”大学的。我非常珍惜这些和我一起“创业”的学生,经常请他们吃饭,和他们“打”成一片,建立了“朋友”的关系,像慈母一样关心他们的生活,像严父一样管教他们思想上的懈怠和学术上的懒惰。“士不亲不罚”,如是他们会更容易接受我的批评和指导。在我眼中他们都是人才,我尽所能“点燃”他们的工作潜力和科研热情,鼓励他们拼搏进取。每当学生通过大量的实验找到哪怕是很简单的规律或是提出一些新想法时,我都会夸奖:“你已经具备成为伟大科学家的素质了!”我曾在组会中跟学生说:“没有差劲的学生,只有无能的导师!”目的是为了鼓励学生,同时也是激励自己。

回国之后,我没有接续博士后的工作,转而研究荷叶的表面结构与超疏水性质的关系。说起来这也是和白院长相识的那次会议上,各国专家在一起喝啤酒闲聊,一位德国教授说:“咱们用STM观察分子、原子结构,没什么深刻的科学问题,基本上就是高级实验员!”他指了指旁边的池塘说:“要是能把荷叶表面自清洁性研究清楚了,那才算像样的科学!”我默默记住了这件事,回国后立刻研究,借助于环境扫描电子显微镜发现了荷叶表面植物蜡的微/纳米复合界面结构,这就是我仿生超浸润体系研究的开端。

如果说学生时代的成长有良师在呵护,独立工作后的我其实充满了忐忑,对自己能否走通这条路是非常担心的。望着案头的“天道酬勤”,除了忘我的工作,别无选择。我深知,与卫星要在短时间内达到第一宇宙速度才能进入轨道一样,人生就是拼三年,这也是我常和学生说的。我每天工作十几个小时,没有周六日,也经常一抬眼已经是饥肠辘辘的深夜。双安商场对面那个24小时营业的“永和豆浆”见证了我从128斤的“瘦猴”变成了“富态”大叔。白院长曾调侃我,“江雷的学术成就是和体重成正比的啊!”就这样,在01年得到国家自然科学基金委杰出青年基金资助。04年成为国家纳米科学中心首席科学家,当我同期的留日同学来中心面试时,我已经是评委了。我从99年回国工作,到09年当选中国科学院院士,精准地做到了“十年磨一剑”。

回国前几年的学术进步还受益于通过“咖啡厅交流”而产生的合作研究。入所初期,朱先生就委托我组织青年研究员多开研讨会,我就建议在所里搞个咖啡厅。朱先生当即就安排在一号楼建了咖啡厅,并封我为“厅长”。我在咖啡厅也推行“哥本哈根精神”,对研究员间的交叉合作起了重要的促进作用。有一次,科技部领导问朱先生,“这几年化学所进步很快,你们有什么经验?”朱先生不假思索地回答:“我们有个咖啡厅!”其实一个科研单位,有一个能让科研人员聚在一起轻松交流的场所,是非常重要的!据说,前几年北京某大学化学学院国际评估没达标的重要原因竟是缺少一间咖啡厅。需要强调的是:交叉研究合作不应该是随意开展的,需要每个PI在某一学术方向“生根”,即占有一席之地的前提下,合作研究才会促进学科方向的发展。

“有机会要上,没有机会创造机会也要上!”,我时刻记得母亲的“指示”,积极创造机会让化学界了解自己的学术进展。02年全国应用化学研讨会在长春举行。原本只是做个分会报告,但我头天晚上得知,原定做大会报告的加拿大王教授因雷雨滞留在大阪了。我连夜准备了一个40分钟的报告。第二天上午,会议主席张洪杰老师刚要宣布开40分钟天窗。我端着电脑说,“张老师,我讲这个报告行不行?”张老师问,“你准备好了吗?”我说,“我PPT已经打开了!”那次报告非常成功,报告内容后来发表在Nature杂志上。

05年,我第一次独立申请973项目,母亲打电话嘱咐我要向唐先生学习,认真准备!答辩前一夜,我准备到凌晨3点钟,躺在床上用秒表,一张一张地在脑海中过片子。第二天爬起来,单刀赴会,把答辩精确到提前3秒钟完成,最终顺利拿到了自己作为首席科学家的纳米973项目《仿生超浸润纳米界面材料》!正因为对把握机会的严苛要求,才能够让我在外人看来“顺风顺水”。其实,所有成绩的获得,都非轻而易举。正如以色列前国防部长沙龙所说,“战争的胜负在开始之时就已经决定了!”后来作为“导演”,我策划了4个仿生相关的纳米973项目:《仿生多尺度纳米复合材料》《仿生程序化组装纳米功能材料》《仿生纳米通道能量转换材料》《仿生空天密闭仓环境安全纳米材料》。每个项目经费分配时,恪守“财散人聚,财聚人散”的原则,我的团队都不会多拿经费,而是真心实意地要通过合作推动本领域的发展。在这些项目的执行过程中,与其他学科的高手开展合作,秉承“让每一位合作者都成为赢家”的理念。分享成果但不争成果,对方(包括已经独立的学生)为主的合作论文,尽可能地不做共同通讯,也不在自己的报告中宣讲他们的工作,把更多的显示机会留给合作者。因此,大家都非常愿意与我合作,共同取得了丰硕的合作成果。

科研能力的另一个重要方面则是能够“言简意赅,通俗易懂”地向公众和学术界表达自己的学术思想。当年,日本记者向诺奖得主白川英树教授提问,为什么美国某大学的诺奖数远超日本?白川教授的回答:“第一,美国拥有自由的学术氛围;第二,美国科学家拥有充足的经费;第三,美国每个学者都树立了能够用简明扼要的语言,向公众表达观点的能力。”这也是藤岛先生对学生的要求,他会毫不留情地把汇报中所有看似“漂亮”的长句都改成了“简陋”的短语,并告诫我们,每张PPT只讲一个图片、一个现象、一个阶段性结论。要让听众,“看得比你讲得快!”我深谙其道,也因此赢得了多次意外的机会。

04年春天,时任《美国化学会会志(JACS)》主编的Peter Stang教授访问化学所。所领导安排学术骨干给Stang教授汇报工作,每人20分钟。轮到我时,所长说只剩5分钟了。我用仅有的时间,快速过完105页PPT。Stang教授听完似乎完全理解了,不由得感叹,“Very impressive!”于是邀请我为Accounts of Chemical Research(ACR)撰写一篇综述文章,这是当天他发出的唯一邀请。原以为故事就完美结束了。谁知,等了好久都没有收到邀稿邮件,我就给Stang教授发信询问。Stang教授回复,已经推荐给时任ACR主编的Joan S. Valentine教授。并告诉我,她正在中国访问。我先电话打到北大,得知她去了南开。我又打到南开,她又去了上海有机所。最终,在吕龙副所长的协调下,约到与Valentine教授午饭后喝咖啡。15分钟,一杯咖啡的时间,也给她 “Impressive”了一次。终于在05年,我们的文章“Bioinspired surfaces with special wettability”在ACR上顺利发表,要知道当时中国也没几篇ACR!这就是“简洁”的魅力!

坦率地说,所有创新研究在开始时都很艰难。每当你提出一个新概念,总会有人支持、有人反对,仿生纳米界面材料在提出初期,也饱受争议。很多人对我的研究不屑一顾,“成天捡个叶子抓个虫,也算是搞科学?植物哪有什么纳米效应” “学化学的谁都知道,含氟高分子一涂就超疏水了,扯什么纳米技术?” “我们从未听说过还有什么纳米界面材料!”。但“那些打不倒你的挫折,终将使你更强大!” 05年,我们超疏水/超亲水界面可逆转变“超级开关”的工作获得2004年度中国十大科技进展,时任中国科学院院长的路甬祥院士听完我的汇报后,感叹道:“与其学习美国,不如学习自然!”后来中科院在苏州共建新研究所时,路院长提出建立苏州纳米技术与纳米仿生研究所。“纳米仿生”的概念实际上是路院长最先在科学界倡导的,从那时起,我的“腰杆”就挺直了!

真正打通我交叉科学“任督二脉”的经历,是03年担任国家科技部863计划纳米科技专项总体专家组组长。那时候专家组需要从指南编写、申请评审、中期检查、结题考核等全方面跟进每一个项目(这是非常成功的项目管理模式,但现在被主管部门放弃了)。在500-600个项目中,甄选200多个项目。这些项目几乎覆盖材料领域的所有方向,每位申请人都要详细地向专家组解释项目原理和意义,这些学习过程使我形成了完善的交叉学科知识框架。5年间我走遍祖国大地检查项目进展,虽然知识面得到拓展,但是占用了大量时间。我偶然在一位朋友办公室看到六个字,“知进、知退、知止”,感悟颇深,意识到自己该“卸甲归田”了(后来我请段雪学兄书“匾”以定心志)。因此在换届时,我欣然辞去了组长职务。在那时,很少有人会这样做。重新回到了平常研究状态的我,已经是练成“降龙十八掌”的“郭靖”了。

图6 左图:“知天命 守本分”郑强教授书;右图:“知进 知退 知止”段雪院士书。

科学研究最重要的就是选题!作为自然科学的研究者,“道法自然”就是选题的灵魂。选题的三个层次,就是毛主席提出的:“有所发现、有所发明、有所创造”。“有所发现”就是发现自然奥秘的原理,也就是道。“有所发明”和“有所创造”是应用原理的另外两个层次。在探索具体的研究方向时,遵循苏格拉底哲学辨示,“怀疑和质问我们所确信的一切事物的过程,并尝试用这种办法来揭示真理。”践行这一理念最好的例子,就是牛顿看到苹果落下,问为什么月亮不掉下来?这就是“万有引力定律”的灵感,即在司空见惯的自然现象中发现科学问题,所谓“无”中生“有”。我们所质疑的则是:为什么荷叶出淤泥而不染?为什么水黾可以水上行走?为什么蜘蛛丝和仙人掌可以收集雾水?为什么鱼儿可以在水中保持清洁?我选题“从不失手”是因为这些课题都是在探究自然界中存在的功能特性,我们的任务是去寻找其合理性。多数人往往是“因为看见,所以相信”,道法自然的人则是“因为相信,所以“看”到!”。

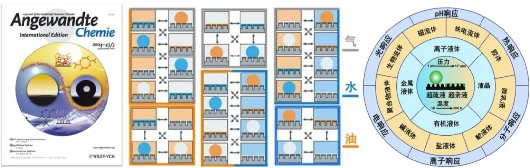

每一个自然的功能特性都有对立的两个方面,而这两个方面又遵循着“对立统一”原则。将这一理念运用到超浸润材料设计中,其对立两个性质就是超亲水/超疏水,水的对立面是油,于是又演绎出超亲油/超疏油,成为四相。此正合“道生一、一生二、二生三、三生万物”的道理。“道”即为客观世界的存在,这里指界面的超浸润现象;具有特殊结构的超浸润界面视为“一”;每种存在都具有两种相反的性质,这里即“超亲”和“超疏”,视为“二”;两种相反性质“对立统一”的组合产物成为“三”。以此所推演出64个三相界面组合[6],以及所拓展出的12类液体及极端环境条件中的应用[7],即为“万物”,构成了超浸润界面材料体系。

更广义的选题原则可以归纳为八个方面,“坊间”戏称为“江8条”:(1)创造新知识,改写教科书;(2)攻克研究领域中遗留挑战;(3)归纳实验成果总结普适规律;(4)研制新功能仪器;(5)满足国家重大需求;(6)重视偶然发现;(7)提出新理论;(8)受生物启发的科研。每一条都包含“发现、发明、创造”三个层次,构成了一个24单元的矩阵。如果你的选题可以命中并解决矩阵中的任何一个单元,那你可以成为一位伟大的科学家或者工程师了!

04年做国家纳米中心首席科学家,为建立仿生交叉科学合作平台,分别以“纳米粒子合成组装” “生物分子组装” “导电高分子组装” “生物界面调控” “生物医学物化表征” 5个方向引进了在这几个领域已经“生根”的5名PI,随后4位入选杰青,1位当选院士,其中1位医生竟然成为了物理化学家。我在纳米中心一共招收了9名学生,其中4位成为杰青,2位成为优青,还有1位上市公司的副总经理。24年纳米中心的20周年庆典上,我被授予了“伯乐奖”!

08年我在北航创建化学学院时,“小试牛刀”以仿生材料科学在航空航天领域的应用为主题,半年开了三次研讨会,凝练出四个方向:仿生功能界面材料、仿生多尺度结构材料、仿生能源材料、及航空航天密闭舱室环境安全材料。由刘克松教授撰写了3万多字的30年规划。五年内申请了四个“973”项目,完成了30年的布局!北航化学学院建院十五年,在仿生材料化学领域已经成长为“个体研究单位”全球排名第一。20余名独立PI,8位杰青/长江,10位四青人才,共发表12篇Nature和Science正刊论文。这也应该是吉大化学教育精神的传递和发扬光大吧。

图7 左图:阴阳二元协同超级界面开关在《德国应用化学》封面报道;中图:64个组合方案的超浸润界面材料体系;右图:以及拓展到12类液体及极端环境。

我经常告诫学生要有一颗孩子般的“童心”,利用好奇心打破“认知抑制状态”。在科研选题上要“自强不息”挑战学科极限。要求独立工作的学生要做创新的方向,理解“大树底下好乘凉,大树底下不长草”的道理。要尽量远离导师的研究方向,才能够找到自己更为广阔的天地。也正因如此,我的学生中涌现了大量的青年科技人才,能在国内外的很多研究机构中独当一面。当然,我不奢求每个学生都成为“杰出”,希望他们还要谨记“厚德载物”,像李有谟老师那样,即使在“平凡”的岗位也能为社会做出“非凡”的贡献。

归国25年间,我始终秉承“道法自然”的研究思路,聚焦超浸润性质在不同学科中的应用研究,原创发展出仿生超浸润纳米界面材料领域。这正是继承融合了两位恩师——藤岛先生“枪挑一条线”和李老师“棍扫一大片”的风格。时至今日,我所提出的仿生超浸润界面概念在全球引起研究热潮:有94个国家,超过1400个科研单位跟踪进入此领域,论文的引用已经超过20万次。相关研究的应用推广正在能源、健康、环境、材料、化工等领域进行。21年,“超浸润”入选了IUPAC化学领域十大新兴技术。22年,我本人被选为Nature Index(美国、中国、德国、日本、法国)五强国家的中国科学家代表,Nature杂志社以Game Changer:Nature Mimic为标题,封我为“自然派掌门人”,这是对我在仿生纳米界面材料领域“道法自然 替天行道”的认可。

引用张希校长对我的评价,“心中有科学,眼里无学科”。我用这一路踏过的金砖,与各位分享,希望金砖也能铺在你们脚下。我的成长得益于吉大在40年前奠定的交叉学科培养。本科时候就要打通学科边界,牢牢掌握物理、化学、生物等自然科学基础知识。研究生阶段,在科研过程中逐渐扩展和深化自己在各领域的能力,做到触类旁通。然而我还深信,专业领域的成功往往取决于专业以外的阅历。在具备坚实的理科功底基础上,还要做到通晓古今、融贯东西,增加在哲学、文学、美术、音乐等方面的自我修养,会极大地助力你在科学和生活上的成功。这也是我们在16年创办未来技术学院的重要宗旨之一[8]。

我的科研故事还在继续,我还将向新的难题发起挑战。近年来,我重新审视了人大脑超低能耗、超高效率的运算行为,提出了全新的宏观量子态理论——量子限域超流体[9],并以此挑战神经动作电位理论。进一步提出了,“为什么生命体可以实现超低能耗的能量转换/信息传输/生物合成?”这是生命科学的终极问题[10],其内涵的广度甚至可以超越牛顿的“苹果问题”及爱因斯坦的“时钟停止问题”。

我的为师生涯也在继续,我还要为国家培养更多的人才。我可能已经无法报答恩师们,但我会将这份爱传递给学生。我希望能为他们指点可彰显自身特点的发展之路,盼望他们能取得超越我的成就,也更希望他们培养出更多优秀的学生,这就是我作为老师最大的责任和骄傲。

最后,分享一篇最近写成的短文,与为师同行共勉。

参考文献:

[1]洪广言. (2017).李有谟——默默无闻的稀土工作者. 稀土信息, 6, 30-31.

[2] 江雷, 王德军, 刘旺, 柴向东, 李铁津. (1990). 7, 7, 8, 8-四氰基对苯醌二甲烷的光伏-气敏特性. 高等学校化学学报, 11(12), 1419-1422;江雷, 朱明, 刘旺, 田珂, 白玉白, 李铁津. (1992). CuTsPc 超分子膜修饰 FET 器件的光敏特性研究. 高等学校化学学报, 13(1), 93-96. 江雷, 王德军, 高芒来, 赵英英, 李铁津. (1993). 聚马来酸偶氮萘己单酯 LB 膜对 n-Si (100) 的光敏化作用. 高等学校化学学报, 14(8), 1140-1142.

[3] 田雁. (1999). 江雷── 一片冰心在玉壶. 神州学人, (11), 20-21.

[4] Pure and Applied Chemistry, 2000, 72, 73.

[5] Nano Res., 2023, 16, 2630; Sci. China Mater., 2021, 64, 2572.

[6] Nat. Rev. Mater., 2017, 2, 17036.

[7] J. Am. Chem. Soc., 2016, 138, 1727.

[8] 杨朦晰,代丹,王雅丽.(2021). 以创新引领未来:未来技术学院的探索——中国科学院大学未来技术学院院长江雷院士访谈. 高等工程教育研究, 2, 1-5.

[9] CCS Chem. 2021, 3, 1258.

[10] Acc. Chem. Res. 2022, 55, 1195

江雷,1987年毕业于永利总站62111物理系固体物理专业,1990年在该校化学系物理化学专业获硕士学位。1992-1994年作为中日联合培养的博士生在日本东京大学留学(合作导师:李铁津教授、藤岛昭教授),回国获博士学位。1994-1996年在日本东京大学做博士后。1996-1999年在日本神奈川科学院任研究员。1998年入选中国科学院“百人计划”。1999-2015年,中国科学院化学研究所研究员。2001年获得国家杰出青年科学基金资助。2004年兼任国家纳米科学中心首席科学家。2008年入选教育部长江学者。2008-2019年,兼任北京航空航天大学化学学院院长。2015年至今,中国科学院理化技术研究所研究员。2016年起任中国科学院大学未来技术学院院长。2022年起任中国科学技术大学纳米科学与技术学院院长。2009年当选中国科学院院士;2012年当选为第三世界科学院院士;2016年当选美国工程院外籍院士;2022年当选澳大利亚科学院外籍院士;2023年当选欧洲科学院外籍院士;2024年当选欧洲工程院外籍院士。

主要学术贡献为通过学习自然,建立了超浸润界面材料及超浸润界面化学体系,引领并推动了该领域在全球的发展,成功实现了多项成果的技术转化。2021年,超浸润性技术入选IUPAC化学领域十大新兴技术。2022 年,被选为Nature Index(美国、中国、德国、日本、法国)五强国家的中国科学家代表。迄今发表SCI论文800余篇,总被引207000余次,H因子为213。担任国内外多个学术期刊的编委和顾问编委。获得奖项包括:2011年获“第三世界科学院化学奖”;2013年获“何梁何利科学技术奖”;2014年获“中国科学院杰出科技成就奖”;2014年作为中国大陆首位获奖人获得美国材料学会奖励“MRS Mid-Career Researcher Award”;2016年获联合国教科文组织“纳米科学与纳米技术发展贡献奖”;同年获“日经亚洲奖”;2017年获“德国洪堡研究奖”;2018年获“求是杰出科学家奖”;“纳米研究奖”;2020年获“ACS Nano Lectureship Award”;2022年获“陈嘉庚科学奖”。